Elena Fortún nunca debería haber tenido que esconderse.

Encarnación Aragoneses Urquijo (1886-1952), conocida como Elena Fortún desde 1928, año en el que se empezaron a publicar las primeras historias sobre el enorme personaje literario Celia, hizo soñar a niñas durante generaciones. Hizo, porque ahora no sé qué leen. Quién sabe, quizá algunas sigan leyendo a Celia (os recuerdo que mis femeninos siguen incluyendo a los varones: de nada).

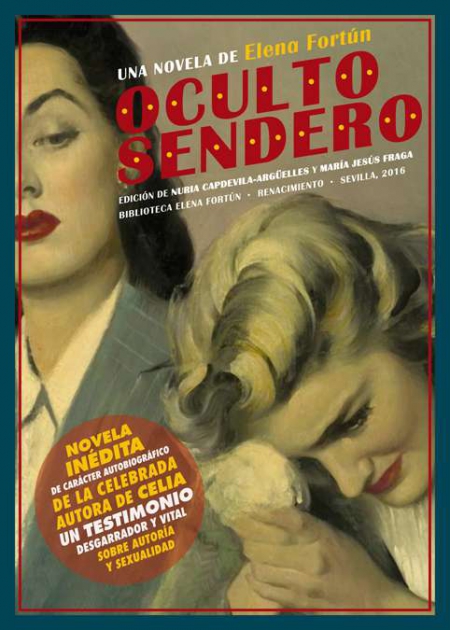

En 2016 vio la luz

“Oculto sendero”, una obra que la autora siempre mantuvo exactamente eso: oculta. Quienes han vivido oprimidas y traumatizadas por esta sociedad inhumana o por sucesos especialmente hostiles, difícilmente abren su corazón, aunque pasen décadas y el horror ya haya quedado atrás. Nunca queda atrás realmente, mientras el mundo siga siendo hostil y no se eduque en la empatía ni en el aprecio y cuidado por la vida… es comprensible que todo lo no hegemónico se oculte, por miedo a los ataques. Fortún sufrió una larga agonía antes de su muerte y pidió que se destruyeran sus manuscritos más comprometidos. Escrito a máquina con tinta morada se encontraban “Oculto sendero” y “Celia en la revolución”, que se desarrolla en el contexto del exilio durante la Guerra Civil española.

En esta novela con tintes autobiográficos, donde no sabemos qué es ficción y qué es verdad, tenemos a una protagonista que comparte muchos paralelismos vitales con la autora. Vive oprimida por una serie de convencionalismos sociales ante los que se rebela en la medida de sus fuerzas y posibilidades: por ejemplo, un matrimonio que no desea.

“Casarse fue un disparate.

Hay una escena en las primeras páginas, cuando la protagonista aún es muy pequeña, en la que comparte una comida con su familia de brutos, en un restaurante. En seguida, la niña se fija en una mesa cercana donde almuerza una pareja de mujeres de aspecto andrógino, que desprenden un magnetismo en el que de alguna manera esa niña se refleja. Su visión le hace sentir cómoda y le encantaría poder estar con ellas, aprender de ellas, ser como ellas. Libres, hermosas: hermosas en tanto que libres.

Su “tradicional” y espantosa familia se encarga de reprimir sus instintos naturales y de obligarla a naturalizar lo fingido, lo convencional, todo lo que se espera de ella. Critican todas las identidades que no encajen en su rancia moral, a la que no cuestionan. La primera escena de la novela representa un berrinche de la niña cuando recibe un vestido “de princesita” en lugar del traje de marinero con gorra que había pedido y con el que soñaba. La androginia, en fin, el rechazo por lo “femenino impuesto” ya habitaba en ella antes aún de tener referentes, de saber qué era o de ponerle nombre.

Es una delicia leer esta novela porque en el fraseo encontramos a la Elena Fortún de “Celia” pero, a la vez, es muy duro conocer los detalles de una experiencia vital tan dolorosa por culpa de la imposición del (hetero)patriarcado, y explorar las zonas más oscuras (en tanto que ocultas) de la identidad que nunca pudo mostrar libremente. Una vez más, tenemos una historia de homosexualidad reprimida, rodeada de todo tipo de dolor, catástrofes y miserias. Hay lugar para la esperanza, eso sí, pero no seré yo quien os destripe el contenido de los últimos capítulos.

En la vida real, Elena Fortún se escondía en el baño para escribir las novelas de Celia, porque a su mierda de marido le parecía mal que su mujer ganase más dinero que él con un trabajo, para más inri, intelectual.

Creo que esta lectura puede ser interesante para todas aquellas personas que quieran ponerse en los zapatos de otra que haya sufrido violencia a causa de su orientación sexual, también para quienes no puedan pensar en los libros de Celia sin añoranza o, en fin, para cualquier persona con sensibilidad y empatía.

En mi caso, he llegado a este libro porque desde hace tiempo, en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, hay un espacio para todo tipo de materiales relacionados con la cultura

queer. Aunque es una desgracia que esto tenga que llevarse a cabo para poder normalizar de una vez algo que es perfectamente normal, es una buena idea en tiempos en que la visibilización todavía es necesaria. Cuando vi el cartel y los colores de la bandera arco-iris en los tejuelos, me produjo curiosidad, ¿qué títulos y qué películas habrían seleccionado? ¡Pero si podrían identificar más de la mitad de la biblioteca como

queer!

Por último, hay un detalle grave que no quiero dejar de comentar. En el comienzo de este libro hay una nota de las editoras aclarando que el manuscrito original estaba plagado de erratas y que, por tanto, ha sido convenientemente corregido. Tengo que respirar hondo antes de seguir.

(Oh benévolas editoras, os alabamos).

Soy licenciada en Biblioteconomía y Documentación, tengo el título de Corrección profesional de textos (podríais contratarme), escribo reseñas desde hace más de 10 años y conozco bien el mundo editorial: los libros se han de corregir, siempre, igual que se maquetan también siempre, o se traducen a veces. No hay más. La figura de la correctora ortotipográfica o de estilo, es necesaria: esa intervención, previa a la publicación, no hace mejor ni peor la labor de la autora del texto (recordad que mis femeninos siguen incluyendo a los hombres: de nada). Necesaria, decía, porque somos humanos e imperfectos. Indicar que la autora dejó un manuscrito plagado de erratas es una falta de respeto y una evidencia de profundo desconocimiento de los procesos de la industria editorial. Muchas autoras entregan verdaderos truños que han de rehacerse casi por completo, pocas veces revisan los textos en pruebas, ya maquetados y corregidos, ni participan en ninguna fase del proceso editorial; también muchas veces se publica de cualquier manera, vendiéndose por tanto libros defectuosos, y las lectoras los compran sin percatarse de ello, porque la corrección gramatical y ortográfica no es precisamente un valor en alza. Yo cada vez encuentro más erratas, ¿no os pasa?

¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que el libro está corregido

con el culo mal. Las tildes diacríticas están mal ¡casi todas!, el leísmo navega a placer entre las páginas y las rayas de los incisos en los diálogos están mal puestas ¡¡todas!! ¿Qué demonios han corregido exactamente las editoras, con su excelsa benevolencia y su buen hacer? ¿¡Qué!? ¿Quizá cosas que estaban bien en el original…? Porque de otra forma no se explica una cantidad tan exagerada de meteduras de pata. Espero de verdad que disfrutéis de la lectura, a pesar de todo.